四柱推命や紫微斗数などの東洋占いは旧暦と深い繋がりがあります。旧暦(厳密には干支暦)を読めないとある意味占えないと言っても過言ではありません。暦というとなんだか馴染みがないですが、つまりはカレンダーです。いまの暦は、太陽の運行を基準としたグレゴリオ暦ですが、昔は月の満ち欠けを基準とした旧暦を使っていました。四柱推命、紫微斗数などは、一言でいうと旧暦(干支)の組み合わせで自分の運勢を支配する星を出して読む占いです。

グレゴリオ暦(太陽暦)と旧暦(太陰太陽暦)

いま私たちが使っているカレンダーはグレゴリオ暦で1年365日です。当たり前のように感じますが、昔は一年354.36日だったときもあったそうです。日本において暦が変わったのは明治になってから、旧暦(天保暦)からグレゴリオ暦に変更になりました。

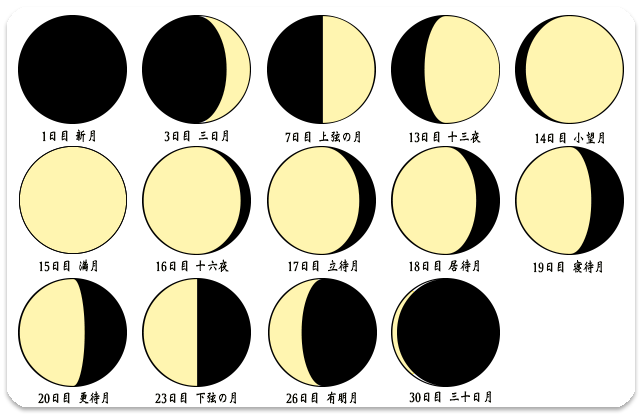

グレゴリオ暦では、地球が太陽を一周するとき1年と定められています。一方、旧暦は月の満ち欠けを基準としているため1年は354.36日となります。旧暦のひと月は新月ごとに月が変わります。月は新月から満月になるまでおおよそ29.5日かかるため、29.5日☓12ヶ月=354という計算です(実際の新月から満月になるまで29.530589)。旧暦の1年354日は、太陽暦365日とおよそ11日ずれることになります。この一番の問題は年数が経つたびに季節と日にちが合わなくなることです。3年で33日(1ヶ月程度)のずれが生じます。つまり毎年、月がずれることで、例えば暦上12月でも季節は真夏のようなチグハグなこともありえるのです。日本で使われていた天保暦では、ひと月プラスすることで季節との整合を保つようにしたそうです。なので一年13ヶ月ある年も。下の図は、月の満ち欠けの1周期です。旧暦はこの1周期を一ヶ月としていたんですね。

二十四節気(にじゅうしせっき)

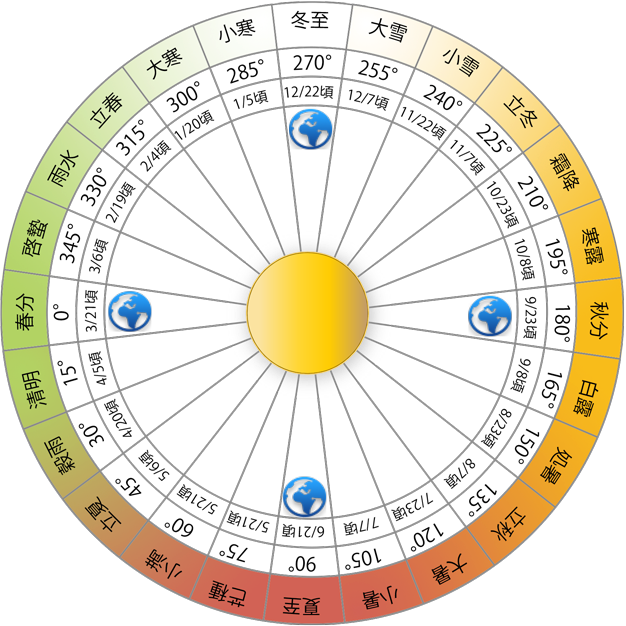

上で述べた1ヶ月足して季節と合うようにしたにもかかわらず、実際にはまだ季節とのずれがわずかに生じるため、これとは別の季節を表す暦が必要となりました。みなさんご存知の春分や冬至などの呼び名がこの暦にあたります。実際は、このような呼び名が24個あり、これを二十四節気と呼びます。二十四節気は12の節気と12の中気に分かれています。図にあるように、太陽を中心としたとき地球との位置関係とその角度が0°を春分、90°を夏至、180°を秋分、270°が冬至となります。二十四節気は太陽を中心とした暦のため太陽暦です。実は旧暦の太陰太陽暦(たいいんたいようれき)とは、月の満ち欠けの太陰暦と二十四節気のこの太陽暦が組み合わさった暦のことです。

| 季節 | 旧暦月 | 節気(せっき) | 中気(ちゅうき) |

| 春 | 1月 | 立春(315°, 2月4日) | 雨水(330°, 2月19日) |

| 春 | 2月 | 啓蟄(345°, 3月6日) | 春分(0°, 3月21日) |

| 春 | 3月 | 清明(15°, 4月5日) | 雨水(30°, 4月20日) |

| 夏 | 4月 | 立夏(45°, 5月6日) | 雨水(60°, 5月21日) |

| 夏 | 5月 | 芒種(75°, 6月6日) | 夏至(90°, 6月21日) |

| 夏 | 6月 | 小暑(105°, 7月7日) | 大暑(120°, 7月23日) |

| 秋 | 7月 | 立秋(135°, 8月8日) | 処暑(150°, 8月23日) |

| 秋 | 8月 | 白露(165°, 9月8日) | 秋分(180°, 9月23日) |

| 秋 | 9月 | 寒露(195°, 10月8日) | 霜降(210°, 10月24日) |

| 冬 | 10月 | 立冬(225°, 11月8日) | 小雪(240°, 11月23日) |

| 冬 | 11月 | 大雪(255°, 12月7日) | 冬至(270°, 12月22日) |

| 冬 | 12月 | 小寒(285°, 1月6日) | 大寒(300°, 1月20日) |

占いで使用する暦

四柱推命などに使う暦は、1年の始まりを立春(2月4日)、月の始まりを節気(せっき)としています。月が変わる日を節入り(せついり)日と呼び、四柱推命では特に節入り日が重要となってきます。なぜなら誕生日が節入り日から何日経過しているかで結果が大きく変わるからです。この具体的な計算方法については四柱推命の記事を見て下さい(現在、準備中)。なお、年の始まりについて四柱推命では立春としていますが、実際の旧暦では立春の前後の新月が新年となるため2月4日から数日ズレます。この辺、今まで理解が浅かったこともあり、ずっと勘違いしていました…。また年の切り替わりは流派によって冬至からや小寒など諸説あるそうですが、いまのところもっとも一般的なのは立春からです。

時間という概念

いままで暦が成立してきた背景を見ると、時間という概念は太陽・月と地球の空間的な位置関係をもとにしています。したがって、時間を見るということは太陽や月の位置を見るのと等しいと言えます。つまり生まれた日時というのはそのときの星の配置を読むことになり、東洋の占いは西洋の星占いと同じ原理なのかもしれません。語弊を恐れずに言えば、おそらく太陽や月の位置で個人の基本的人格、運命もある程度決まるのではないかと思います。人の宿命は星に大きく影響されるということです。もちろん科学的根拠・統計はありませんので信じる信じないかは自由です。ただ、満月のときは事故や犯罪率が高い、新月のときは出産率が低いという統計もあるようですので全く影響がないとは個人的には思えません。